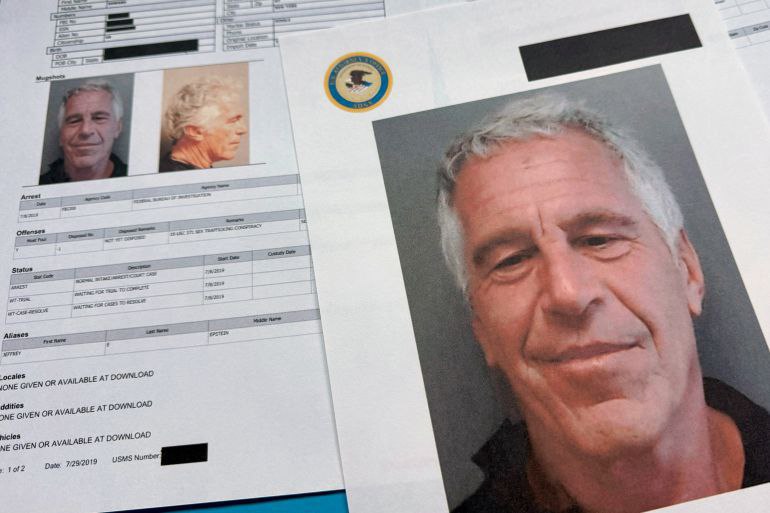

من جزر إبستين إلى جزر النفوذ: حين تسقط أسطورة التفوق الأخلاقي الغربي

- ودق - Wadaq

- فبراير 2, 2026

- اقتصاد, سياسة

- إبستين

- 0 Comments

خاص ودق | بقلم: الباحث الاقتصادي محمد السلوم – 1 شباط 2026 – سوريا

في الشرق الأوسط، اعتدنا أن يصلنا خطاب الغرب محمّلاً بالمواعظ. حقوق الإنسان، سيادة القانون، حماية القاصرين، استقلال القضاء… مفردات تُلقى علينا من شاشات المؤتمرات ومنصات الأمم المتحدة، وتُستخدم أحياناً لتبرير العقوبات، وأحياناً أخرى لتغليف التدخلات السياسية والاقتصادية. لكن القليل فقط من القضايا يملك القدرة على نزع هذا الغلاف الأخلاقي دفعة واحدة كما فعلت قضية جيفري إبستين.

ليست المسألة هنا قصة رجل منحرف، ولا حتى شبكة استغلال جنسي فحسب. ما تكشفه ملفات إبستين، بعد الإفراج عن كمٍّ واسع منها، هو صورة صادمة لنظام عالمي يُدار بازدواجية حادة: خطاب أخلاقي مُصدَّر للخارج، وبنية حماية داخلية للنخب، حيث المال لا يشتري النفوذ فقط، بل يعيد تعريف العدالة ذاتها.

بالنسبة لمجتمعات الشرق الأوسط، هذه القضية ليست “فضيحة أمريكية داخلية”، بل مرآة كاشفة لطبيعة النظام الذي يطالبنا دوماً بالإصلاح، بينما يعجز – أو يرفض – محاسبة ذاته.

إبستين لم يكن نتاج انحراف فردي، بل نتاج بيئة اقتصادية–سياسية تسمح بتراكم الثروة دون رقابة أخلاقية، وببناء شبكات علاقات تتجاوز الحدود الوطنية، مستفيدة من اقتصاد الجزر المعفاة، ومن قوانين ضريبية مصممة لحماية رأس المال لا الإنسان. جزيرته الخاصة لم تكن مجرد موقع جغرافي، بل نموذجاً مصغراً لعالم موازٍ، حيث السيادة للقوة المالية، وحيث القانون يُعلّق عند بوابة الطائرات الخاصة.

في هذه البيئة، يصبح الاستغلال ممكناً لا لأنه غير مرئي، بل لأنه غير مُكلف سياسياً. وحين يظهر إلى العلن، لا يُدار بوصفه جريمة، بل بوصفه أزمة علاقات عامة يجب احتواؤها بأقل الخسائر الممكنة. هنا تحديداً يتجلى الفرق الجوهري بين مفهوم العدالة كما يُسوّق له، ومفهوم العدالة كما يُمارس فعلياً.

الوثائق لا تفضح أسماء بقدر ما تفضح نمطاً. نمطاً يُظهر كيف تتحول النخب السياسية والمالية إلى طبقة فوق المساءلة، تُذكر في الملفات، تُحاط بالتحفظات القانونية، ثم تُترك في منطقة رمادية لا إدانة فيها ولا براءة كاملة. هذه المنطقة الرمادية ليست خطأ في النظام، بل جزء أساسي من تصميمه.

في الشرق الأوسط، نُدان غالباً بضعف المؤسسات، وبالتسييس، وبغياب استقلال القضاء. لكن ما تكشفه هذه القضية هو أن المشكلة ليست غياب المؤسسات، بل أحياناً تحالفها مع رأس المال والنفوذ. الفرق أن أنظمتنا تُتهم علناً، بينما تُدار تناقضات الغرب بصمت مؤسسي أنيق.

اقتصادياً، لا يمكن فصل القضية عن منطق الرأسمالية المعولمة المتأخرة، حيث تُفكك المسؤولية عبر الشبكات، وتُخصخص المخاطر، وتُعمّم الأرباح. في هذا السياق، تصبح الضحية مجرد “تكلفة جانبية”، ويُختزل العنف في أرقام تعويضات وتسويات خارج المحاكم. العدالة هنا لا تُقاس بالحقيقة، بل بالقدرة على الإغلاق.

سياسياً، الأخطر من الجريمة هو الصمت الذي تلاها. الإفراج عن الوثائق لم يُنتج زلزالاً قضائياً، ولا مراجعة جذرية، ولا حتى اعترافاً مؤسسياً بحجم الفشل. وهذا الصمت هو ما يجعل القضية عالمية، لا محلية. لأنه يرسل رسالة واضحة: النظام قادر على امتصاص أكثر الفضائح بشاعة دون أن يهتز.

بالنسبة لشعوب منطقتنا، التي دفعت أثماناً باهظة باسم “القيم الغربية”، فإن هذا الصمت ليس تفصيلاً. هو دليل إضافي على أن الخطاب الأخلاقي المستخدم في السياسة الدولية ليس معياراً، بل أداة. يُرفع حين يخدم المصالح، ويُخفض حين يهدد الداخل.

قضية إبستين، بهذا المعنى، ليست عن الماضي، بل عن الحاضر والمستقبل. عن عالم يُطالب الآخرين بالشفافية، بينما يحمي مراكزه الحساسة. عن نظام اقتصادي–سياسي يملك قدرة هائلة على المحاسبة في الأطراف، وقدرة أكبر على النسيان في المركز.

وفي قلب كل ذلك، هناك ضحايا حقيقيات، لا يملكن منابر، ولا جماعات ضغط، ولا شبكات نفوذ. قصصهن لم تُدفن لأن الحقيقة غائبة، بل لأن الاعتراف بها مكلف لمن يملك السلطة.

حين نفهم هذه القضية من زاوية الشرق الأوسط، ندرك أن السؤال ليس: لماذا حدث هذا؟

بل: لماذا لم يُحاسَب أحد حتى الآن؟

وهنا، فقط هنا، تسقط أسطورة التفوق الأخلاقي، لا بالشعارات، بل بالوقائع.